日本が誇る物理学者が提唱! 超弦理論は宇宙の”大統一理論”になりえる?

超弦理論とは『宇この宇宙すべての物質は“ひも“でできている』とする説です。わたしたち人間の身体は多種多様な細胞によって作られていますが、それらを細かく分解していくとやがて『それ以上分解できない“なにか“』になります。その限界まで行き着いた先にあるのはたった1本のひもだというのです。

奇妙に思えますが、超弦理論は現代宇宙論において最前線のアツい理論となっています。マンガやアニメ、SFの世界でもこの理論を取り入れた『別次元の宇宙』などが登場していますね。今回はそんな『超ひも理論(超弦理論)』について書いていこうと思います。

超弦理論の歴史や理論の基礎をわかりやすく解説

宇宙探求の歴史は紀元前にまでさかのぼります。古代ギリシャの『アリストテレス』はこの世界を『湿・乾』『温・冷』の組み合わせがあり『火・空・水・土』の4大元素によって作られると考えました。

長らくそれが定説となり、地球のまわりを太陽が回っている『天動説』は、ほんの数百年前までは”常識“だったのです。それから『ガリレオ・ガリレイ』の登場、『アルベルト・アインシュタイン』が発表した『相対性理論』などにより、人類は宇宙のナゾについてより深く探求できるようになりました。

相対性理論はこれまでの常識をひっくり返すほどの理論が記されており、とくに『科学雑学研究倶楽部』編著『決定版 相対性理論のすべてがわかる本』ではそれらが図解付きで網羅的に紹介されています。値段も手軽なため相対性理論を学ぶ上では非常に頼りになる1冊ですね。

それまでの宇宙論 日本人が生み出した最新弦理論

最新科学研究により観測技術は大幅に精密化され、今では複数のパラボラアンテナを結合させひとつの望遠鏡とする電波干渉計をつくりさらに遠くを観ることができます。複数の国と強力し地球規模でアンテナを広げた『超長基線電波干渉計』では、ある例では20マイクロ秒角の解像度を実現しました。

すこしわかりにくいので、ちょっとわかりやすく解説してみましょう。

これ、人間の視力で例えると300万です。

実際にその視力を手に入れた場合、アナタは夜空を見上げ月面に置かれているゴルフボールを発見することができます――想像もできませんね。地球レベルの大きさの『目』をもつと、このように常識をぶち壊すレベルのことも可能になります。

精密に観測できるということは、それらの情報をもとにあらゆる理論構築を組み立てることができるということ。現在、世界最小の単位とされる『素粒子』をもとめて多くの物理学者、量子力学者が奮闘しています。素粒子論などはその最たる理論ですね。

宇宙の最小単位を探る

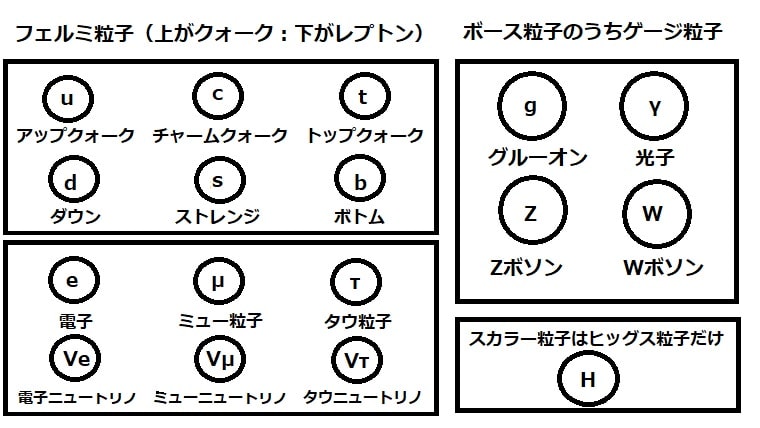

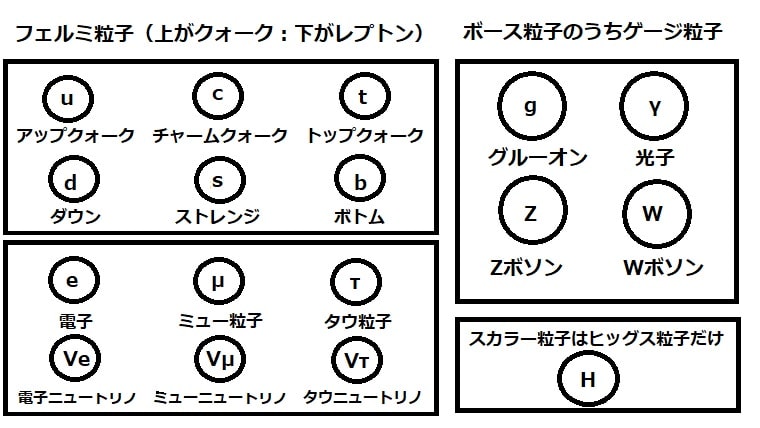

超弦理論に深く関わることなので、素粒子論についてはこちらでもカンタンに説明します。素粒子とは『それ以上分解できない最小単位』のことで、それらの物質は『波・粒』ふたつの性質を併せ持ち、物質を形作る『フェルミ粒子』、その他『ボース粒子』が存在し、それらが相互に関係して宇宙を形成しています。

上記の『クォーク』がわたしたち物質(原子)を生み出し、図右の『光子(フォトン)』などが、それらの間に働く力を媒介し相互作用を生み出しています。

アインシュタインが発表した『相対性理論』は重力、上記の『量子論』はそのほかの力(電磁気力・強い力・弱い力)をうまく説明することができましたが、これらの力をすべて説明できる『大統一理論』にはまだ1歩届かず「これが宇宙の真理だ!」と説明できる理論には至りませんでした。

とくに『重力』に関してはこれらふたつの理論を合わせてもまだ説明しきれない部分が多く、それらをまとめて説明できる新たな理論が必要だったのです。

内部リンク

重力のふしぎについては こちら

日本人が発表した”ひも理論”

1970年、日本出身の物理学者『南部陽一郎』らによって『ひも理論(弦理論)』が発表されました。いったいどういった理論なのでしょうか?

従来の素粒子論は『素粒子は大きさをもたない“点“』と考えられてきました。しかしひも理論では『たった1種類の、とんでもなく小さい“ひも“が振動し、その“振動パターン“によって様々な素粒子に見える』と考えたのです。

例えばギターの弦をはじいた時を考えてみてください。そうすると弦が振動し、その振動パターンによって様々な種類の『音』が生まれます。それと同じように、宇宙に存在する極小のひもが振動するパターンによって、素粒子の種類に変化が生じるのです。

ひも理論の課題 そして”超”弦理論へ

当時のひも理論は『ボース粒子』をうまく説明できましたが、フェルミ粒子は『ある座標にフェルミ粒子がある = 他のフェルミ粒子は存在できない』という性質のため計算結果がおかしくなり、発表当時はあまり評価されず他の素粒子論の影に埋もれてしまいます。

しかし、後に『ジョン・シュワルツ(John・H・Schwarz)』はじめ複数の学者らによって『超空間』の説が提唱されると、弦理論でフェルミ粒子も説明できることがわかり、さらに日本人の物理学者『米谷民明』が「超ひも理論を使えば、重力を量子論で説明できるかもしれない」と発見し、ここに『“超“弦理論』が誕生したのです。

超空間とは?

たとえば、直線上の『点』の位置は1つの数字で表現できます。いわゆる座標ですね。面のどこかを表現するなら(x,y)と表現し、3次元なら(x,y,z)です。これが“普通”ですね。ですが超空間ではこの“普通”が破れます。

つまり同じ座標に複数の“モノ“が存在してもOKなのです! ――そんな空間ありえないだろと言いたくなりますよね。ただ素粒子の世界はわたしたちの常識をかんたんにぶち破ってくれます。

超空間では『かけると答えが“0“になる数』という概念(グラスマン数)が登場します。これをうまく利用するとフェルミ粒子用の計算ができ、グラスマン数を超空間の座標に取り入れ、ひもがその次元まで振動できるようにしたことで矛盾なく素粒子を説明できるようになりました。

・ボース粒子

→ ある状態をいくらでも共有できる = 何度でも掛け算可能

いくらでも掛け合わせられる”普通“の掛け算

・フェルミ粒子

→ 1つの状態を共有できない = 1度掛け算したらそこまで

1度掛け合わせたら0になる”グラスマン数“での掛け算

超空間の対称性

超空間では見方を変えても性質が変わらない理論(対称性)を発展させた『“超“対称性』の概念も登場しています。

対称性の例としてわかりやすいのは単色のボールでしょう。どのような角度から見ても、その見え方は同じ『単色のボール』です。見る角度を回転させても同じに見えるので『回転対称性』があると表現します。

超空間で回転対称生をもつなら、つまり“超“回転対称性をもっていると言えます。超空間はふつうの数とグラスマン数の座標がありますので、対称性をもつにはどちらの座標にも変換できる概念である必要があります。そして、どちらの座標においても対称性をもつモノであると証明できれば、つまり超空間を用いた超弦理論が理論的に正しいというお墨付きが得られやすくなります。

この理論を要約すると『同じ空間に“複数の座標“があり、弦はそれらの間を自由に振動している』と言えるでしょう。まさに“超“空間ですね。

超弦理論とは?

超弦理論は南部陽一郎氏が手掛けた『弦理論』について、上記の理論を交え世の中に存在する素粒子すべてに対応できる形に発展した理論になります。よって、弦理論と同じように超弦理論は『たった1本の“ひも“の振動パターンによって作られている』という理論になりますね。

ちなみに、この理論が真実だとするとわたしたちは『10次元』の世界に存在することになります。

重力問題解決へ

超重要な事なので何度でも繰り返しますが、従来の素粒子論では『素粒子は大きさのない”点”』でした。しかし、これを前提として計算すると計算結果に無限大が出てしまう問題があり、それをクリアするための計算式を『重力』に関する問題では使えない事実がありました。

しかし、素粒子の正体を『ひも』という確かな大きさをもったものとして考えると問題を回避できます。重力を説明するために、超弦理論ではひもを『閉じた・開いた』の2種類が存在すると考えています。ざっくばらんな言い方をすれば『輪ゴムと切れた輪ゴム』みたいなものです。

開いたひも 閉じたひも

開いたひもが振動すると、物質を構成する『フェルミ粒子』と重力以外の『ボース粒子』が作られます。それに対して、閉じたひもは重力相互作用を媒介する『重力子』を作ります。

輪ゴムが『重力子』、切れた輪ゴムが『その他すべて』ということですね。重力は宇宙に存在する他の力(電磁気力・強い力・弱い力)と比較して圧倒的に弱いというナゾが存在します。たとえば、小さな磁石を地面に落ちている鉄に近づけるだけで地面を離れてくっつきますよね? これはつまり『地球レベルの重力に小石ほどの大きさでしかない磁石の電磁気力が勝った』ことにほかなりません。

それほどに弱い重力のナゾは、この超弦理論を使うと『重力を司る“ひも“が他の次元へ逃げているから力が弱い』という形で説明できるようになります。SF作品などでよく利用される『パラレルワールド』アイデアは、この超弦理論が元になっているものもあります。

内部リンク

宇宙に存在する”4つの力”については こちら

おもしろい超弦理論の世界

超弦理論にはわたしたちの想像力をかきたてるような面白い話がたくさんありあます。上記でも挙げた『10次元』は、近年様々な超弦理論をまとめあげた『M理論』によれば『11次元』必要になり、それらの次元をコンパクト化する『カラビ・ヤウ多様体』、ひもが膜にくっついた状態を考える『Dブレーン理論』、さらにDブレーン理論を発展させ、この宇宙以外にも宇宙が存在する『ブレーンワールド』など、創作活動をする方にとって魅力的な理論がたくさん詰め込まれています。そういった趣味のあるかたはぜひ上記の本を購入するか、近くの書店にて宇宙論に関する著書を眺めてみてください。

もしかしたら、異世界転生モノの物語はすべて超弦理論で説明できるかもしれませんね。

超弦理論の課題

超弦理論、理論自体は矛盾なくできているのですが、それらの観測に関してはまだまだ進んでおらず、理論を裏付けるような実験結果は充分に得られていないのが現状です。もし発見されればダークマターや素粒子に関する様々な課題が進歩しそうですが、残念ながら2023年の現在においても超対称性の証拠となる粒子は見つかっていません。

実証できない『机上の空論』だということでこれらの理論を懐疑的に見る科学者も多く、実際に観測できるかが今後の課題のようですね。これらの課題をクリアすれば、いずれ超弦理論に関して始めてノーベル物理学賞を受賞する方も表れるかもしれません。

コメント